ペプチドリームは①創薬開発事業と、②放射性医薬品事業の2つのセグメントで事業を展開しています。

そのうち、創薬開発事業は、ペプチドリーム株式会社で行っている事業です。

ペプチドリームは1か所の拠点で活動しており、一部の出向者などを除き、川崎市の本社研究所に約230名(ほとんど研究者です)の社員が在籍しています。2006年に東京大学発のスタートアップとして設立され、2013年に上場しました。

ペプチドリームは、独自の創薬開発プラットフォームであるPDPSを活用して創薬を行っています。創薬というのは、体内の疾患に関連する物質(=標的)に選択的に結合し、作用を変化させることで治療につながるような化合物、すなわち薬を作り出す研究活動です。PDPSを用いて高い確率・短期間であらゆるターゲットに対するシード・ペプチドが獲得可能であり、ペプチドリームはPDPSを活用したペプチド創薬を行っています。

PDPS技術は様々な標的に対して薬のもととなるシード・ペプチドを作り出すことができるため、創薬プロジェクトを数多く同時に走らせられるというのがペプチドリームの特徴です。

1. 共同研究

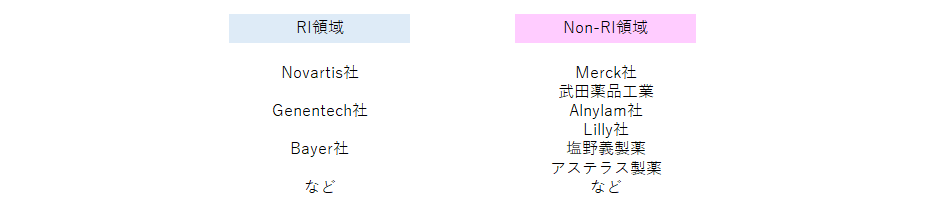

ペプチドリームは創業以来さまざまな製薬企業と創薬共同研究開発を実施し、数多くのプロジェクトを実施してきました。創薬共同研究開発とは、製薬企業とペプチドリームの間で「創薬共同研究開発契約」を締結し、製薬企業の興味のある標的に対するペプチド創薬を実施するというものです。契約の対価として、ペプチドリームは契約一時金を受領し、プログラムの進行に応じてマイルストーンフィーを受け取ることができる可能性があります。また、共同研究開発品が将来上市した際には売上高に応じたロイヤルティーを受領できる可能性があります。ペプチドリームの共同研究開発先には例えば、以下のような会社があります。

(RI/ Non-RI領域についてはこちらのブログをご覧ください)

創薬共同研究開発において、ペプチドリームは標的ごとにexclusivityを付与しています。つまり、同じ標的に対する創薬を複数の会社と同時に行うということはしていません。

2. 技術ライセンス

さらに、ペプチドリームではPDPSの非独占的技術ライセンス(Technology Transfer)も行っています。これは、製薬企業が自分たちでPDPSを実施することを許諾するというビジネスモデルで、その対価としてペプチドリームは契約一時金(=技術ライセンス料)を受け取るとともに、ライセンス先が実施した開発の進捗に応じてマイルストーンフィー、ロイヤルティーを受け取ることができる可能性があります。なお、このライセンスにおいてライセンス先が実施できるのはペプチド医薬品のみで、PDCは許諾の対象外となっています。ここから、Merck社が2つのプログラムでP1試験を開始するなど、このビジネスモデルからの進捗も生まれてきています。

3. 自社創薬・戦略的提携

さらに、2018年以降は自社創薬・戦略的提携を強化しています。戦略的提携とは、創薬ベンチャーやアカデミアなどと提携して共同で創薬開発を行っていくというものです。自社創薬や戦略的提携の特徴として、フレキシビリティが高いということがあります。ペプチドリームで実施している数多くのプログラムの大部分は創薬共同研究開発・技術ライセンスであり、これらがペプチドリームの収益の柱となっていますが、その後の開発についてペプチドリームがコントロールすることは難しいという点があります。一部のプログラムを自社創薬・戦略的提携として実施することでパイプラインの進捗のスピードアップを図ってきました。

パイプラインの紫色が戦略的提携プログラム、緑色が自社プログラムです。PDのパイプラインの重要な部分をこれらが占めていることがおわかりいただけると思います。

RI領域のパイプライン

non-RI領域のパイプライン

自社創薬・戦略的提携のフレキシビリティとは例えば以下のような点が挙げられます。

- 提携の枠組みの自由度の高さ:共同で開発、開発費を折半、株式でのマイルストーン受領などさまざまなパターンがあり、お互いの強みと要望に合わせて柔軟な提携スタイルをとっています

- スピーディーな創薬開発:プログラムを遂行する優先度が高く、全力投球できます

- 導出時期の自由度の高さ:臨床開発候補化合物の同定~臨床開発早期まで開発を進めながら提携交渉を実施することで、最適な時期に時間的なロスも最低限で、提携をすることが可能です

以上のように、さまざまなビジネスモデルを組み合わせ、多くのプログラムを同時並行で走らせることにより、ペプチドリームは安定した収益・利益の達成とパイプラインの進捗の両方を実現しています。

ペプチドリーム広報の沖本です

生命工学系の大学院を卒業後、出版社、証券会社をへて2020年にペプチドリームに入社しました。わかりやすくリリース内容や技術内容をお伝えしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。